- オンライン確認とは,文字どおりオンラインで保険証の資格確認ができるシステムのこと

- 2021年3月から,オンライン資格確認と特定健診情報の確認などの対応が始まる

- 導入は任意。医療機関がマイナンバーを預かる必要はない

- 資格喪失による返戻が減るなどのメリットがある

1.オンライン資格確認システムとは?

(以下の出典:『月刊/保険診療』2020年10月号特集ⅡPart1)

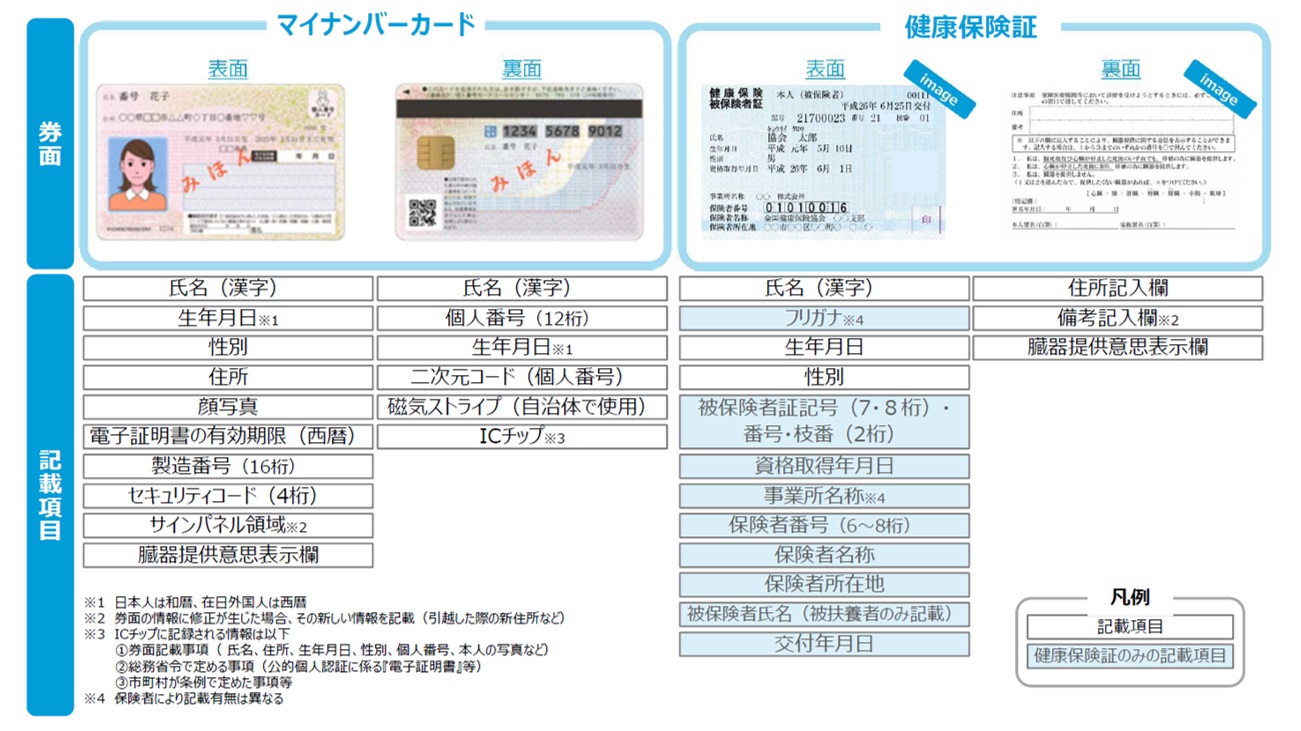

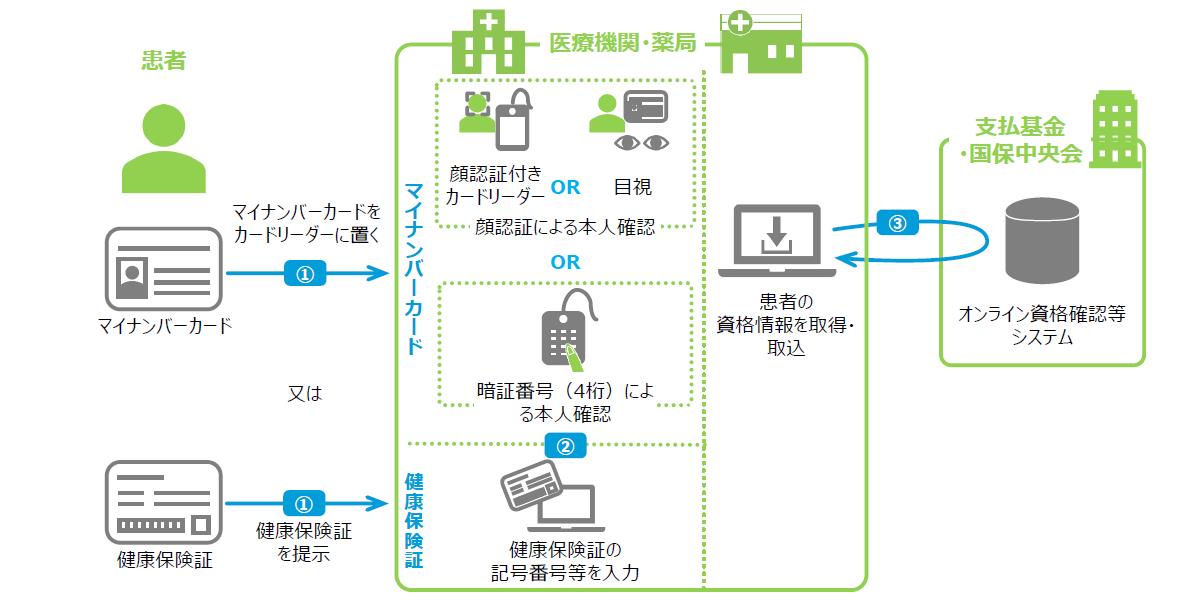

オンライン確認とは,文字どおりオンラインで保険証の資格確認ができるシステムのことです。患者がマイナンバーカードを認証端末にかざすことで,保険資格の有無が瞬時に確認できます(船員・自衛官・日雇いは対象外)。それだけでなく,月途中の保険変更は,自動的に保険者間の振替をしてくれます。

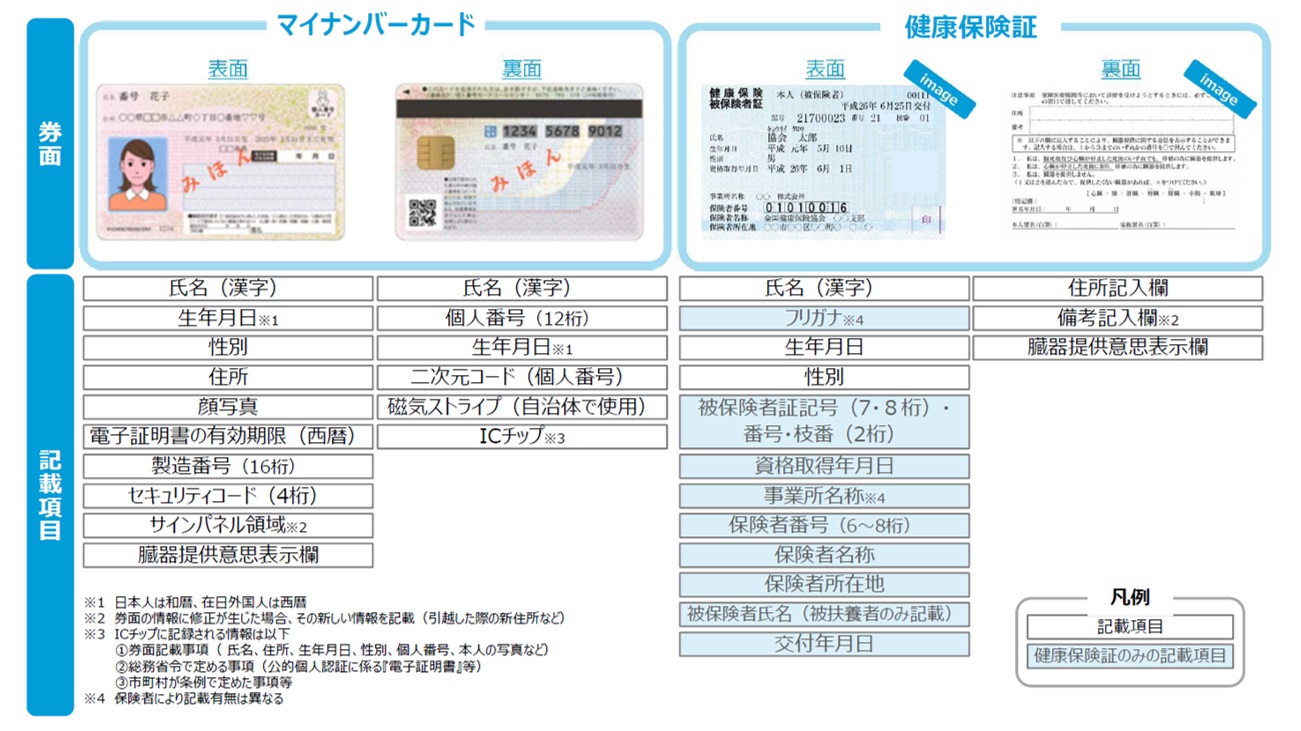

オンライン確認の準備段階として,2020年度診療報酬改定では処方箋と診療録の様式見本に「枝番」が追加されましたが,同様に保険証にも枝番が追加されます。ご存じのように保険証の記号・番号は世帯単位なので,個人を特定するための枝番が必要になってくるのです。

2.オンライン資格確認システムのスケジュール

資格確認と特定健診情報の確認などの対応は2021年3月から,確認資格過誤対応,薬剤情報確認の対応は2021年10月からです。

2020年7月1日時点でのマイナンバーカード取得率は17.5%なので,制度開始時点ではマイナンバーカードを持たない患者のほうが多いはずですが,従来の保険証を用いて確認することも可能ですから,安心してください。

3.オンライン資格確認システムのよくある誤解

オンライン確認によくある誤解を挙げて,その誤解を解いてみたいと思います。

①個人情報を扱うのが怖いからマイナンバーカードを預かるなんてできない!

マイナンバーカードを用いて端末を操作するのは患者なので,医療機関が預かる必要ありません。また,患者本人が端末で同意しないと,医療機関は保険証情報以外の機微な情報は取得できません。

②導入は義務なの?

導入は任意ですので,各医療機関はメリット・デメリットを踏まえて検討すればよいでしょう。資格過誤等の対応については,きわめてまれなケースで返戻が発生する可能性はあります。

③マイナンバーカードを持っていれば保険証の代わりになるの?

患者がマイナポータル※から保険情報との紐付けを行って初めて保険証として機能する仕組みだからです。また,初診患者(カルテを作る患者)がマイナンバーカードしか持参せずに来院した場合は,保険資格の確認ができないので注意が必要です。さらに,残念なことに生活保護や各種公費は未対応なので,公費の受給者証などは従来どおり目視での確認が必要です。

※マイナポータル:政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり,行政機関からのお知らせを確認できる。利用するためには利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要。

まとめると,以下のようになります。

ポイント1

患者がマイナンバーカードを用いて操作する

ポイント2

医療機関の導入は任意である

ポイント3

マイナンバーカードは保険証の代わりにならない

4.オンライン資格確認システム運用上の注意

オンライン確認には窓口に最低2台の端末を置くことになるので,それなりのスペースが必要です。また,認証には7秒程度の時間が掛かるので,その時間を踏まえた窓口対応を今のうちから検討しておきましょう。

2021年の年明けからは,マイナンバーカードを使ってみたいという患者も増えて,窓口で質問されることが多くなると予想されます。またシステム運用開始以降には,端末の操作方法だけでなく,マイナンバーカードそのものの質問などが増えることも想定されるので,受付スタッフにもそれなりの知識が求められます。

前述したマイナポータルで行う保険情報との紐付けは,医療機関の窓口でもできるようになっていますので,その対応も必要になる可能性があります。

5.オンライン資格確認システムのメリット・デメリット

メリット

○事務的メリット

・資格喪失による返戻が減る(2021年10月から)

・照会番号を登録することでよりわかりやすくなる

・新患登録が簡単になる(多くのメーカーが対応予定)

・予約患者については一括照会が可能

○診療上のメリット

・服薬情報の確認が確実に行える(レセプト情報なのでタイムラグあり)

・特定健診の情報がわかるので診療に役立てられる

・災害時に服用履歴が追える

※患者の同意や保険者の対応が必要

○患者のメリット

・限度額認定証などを持ち歩く必要がない

・医療費控除の申請が楽になる

・患者自身の情報を医療機関や薬局で共有してもらえる(マイナポータルから患者自身も確認できる)

○経営的なメリット

・導入に際して補助金がある(詳細はレセコン/電子カルテのベンダーに確認を)

デメリット

・公費のオンラインでの確認対象はマル長のみ

・乳幼児,ひとり親,障害などの自治体単位の公費受給者証は目検が必要

・限度額認定証が一体となるが,自己負担上限額管理票の代わりにはならない

・サーバーに照会する時間が掛かる(約7秒)ので,照会が集中した時間にさらに遅延する可能性がある

・患者からの質問が増えることにより,窓口の負荷が大きくなる

対応する公費は順次増えていく可能性もありますし,サーバーの反応速度も改善の余地はあると思われます。また,将来的にはマイナンバーカードを使用する患者も増えると思われますので,いずれかの時期に導入せざるを得ないでしょう。

6.オンライン資格確認Q&A

(以下の出典:『月刊/保険診療』2020年10月号特集ⅡPart3)

1 導入編

医療機関がオンライン資格確認を始めるには,まず何をすればよいですか?

①マイナンバーカードでの資格確認に対応した機器の導入,②ネットワーク環境の整備,③レセコン,電子カルテ等の既存システムの改修等が必要です。

顔認証付きカードリーダーはどこで申し込めばよいのでしょうか?

オンライン資格確認で使用できるのは,支払基金の「認可」を受けた顔認証付きカードリーダーで,支払基金への申請が必要です。機器自体は無償で提供されます。申請は「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト」(

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/)から行うことができます。既存の汎用カードリーダーを改修して使用することもできますが,カードリーダーにかかった費用については補助金の対象となります。

また,顔認証付きカードリーダー申込みとは別に,システムを利用するための利用申請と,電子証明書の発行申請も必要となります。ポータルサイト上の申請で手続は完了します。別に書類上での申請や,都道府県の社会保険診療報酬支払基金支部および国民健康保険団体連合会に対して届出を行う必要はありません。

レセプトのオンライン請求を行っていないのですが,オンライン資格確認システムは利用できますか?

レセプトのオンライン請求を利用していない医療機関の場合には,オンライン請求の回線環境を導入することで,オンライン資格確認を始めることが可能です。利用申請はオンライン資格確認を導入する予定があれば,改修前でも可能です。ただし,利用申請には,ネットワーク回線種別等の入力が必要となるため,ネットワーク回線の準備ができている必要があります。なお,回線環境の導入をした場合の費用(院外ネットワークを敷設し,そのネットワークをオンライン請求と共用する場合の初期費用など)は医療情報化支援基金の補助対象となります。

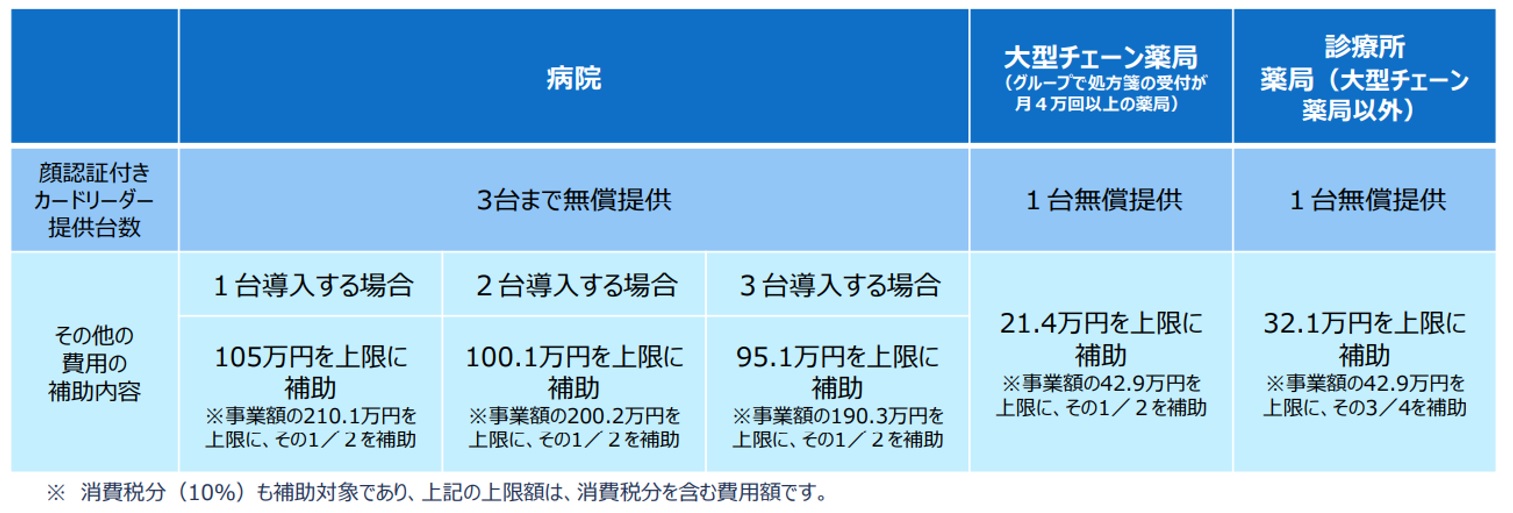

医療情報化支援基金:オンライン資格確認の導入に向けて創設され,医療機関・薬局のシステム整備を支援する。顔認証付きカードリーダーの無償提供およびシステム改修費の一部を補助するほか,回線環境の導入をした場合にも回線費用が補助される。

資格確認端末と同じ端末を使ってレセプトオンライン請求もできますか?

資格確認とオンライン請求は,同じ端末にそれぞれのソフトウェアを入れて使用することが可能です。

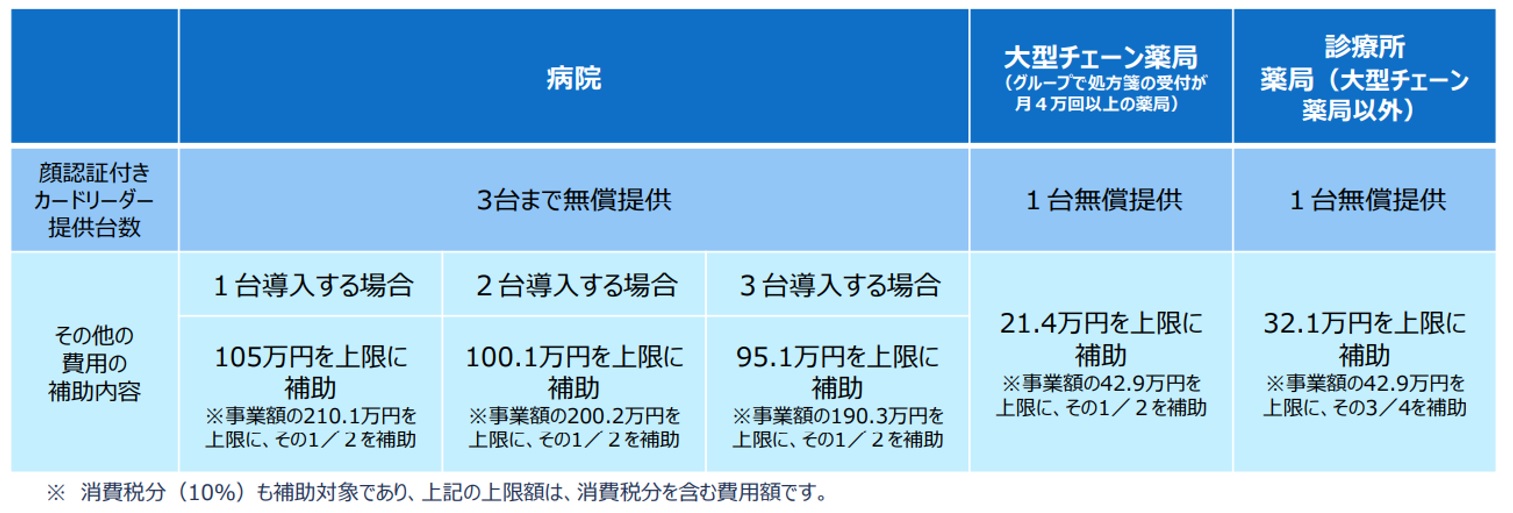

オンライン資格確認システム導入に利用できる補助金について教えてください。

補助金の申請はシステム導入後に行います。補助金の申請には,①領収書(写),②領収書内訳書(写),③オンライン資格確認等事業完了報告書の提出が必要です。

オンライン資格確認システム導入にあたり,既存のレセコンも入れ替える予定です。その費用も含めて補助の申請は可能ですか?

オンイラン資格確認システム導入にかかる費用のみが対象ですので,見積もり・請求書は内訳がわかるようにしてください。

2 業務編

オンライン資格確認が始まると,保険医療機関の窓口業務はどう変わるのですか?

オンラインで資格を確認することにより,医療機関・薬局の窓口でただちに資格確認ができるようになります。これにより窓口の入力の手間が減り,業務負担が軽減できます。また,保険診療を受けることができる患者かどうかを即時に確認することが可能となるため,資格過誤によるレセプトの返戻も減ります。

また,予約患者の保険資格が有効か,保険者が変わっていないかなどを来院前に把握することも可能です。照会は,作成した患者のリストをもとに一括で行うことができます。

マイナンバーカードを持っていない患者にはどう対応したらよいのでしょうか?

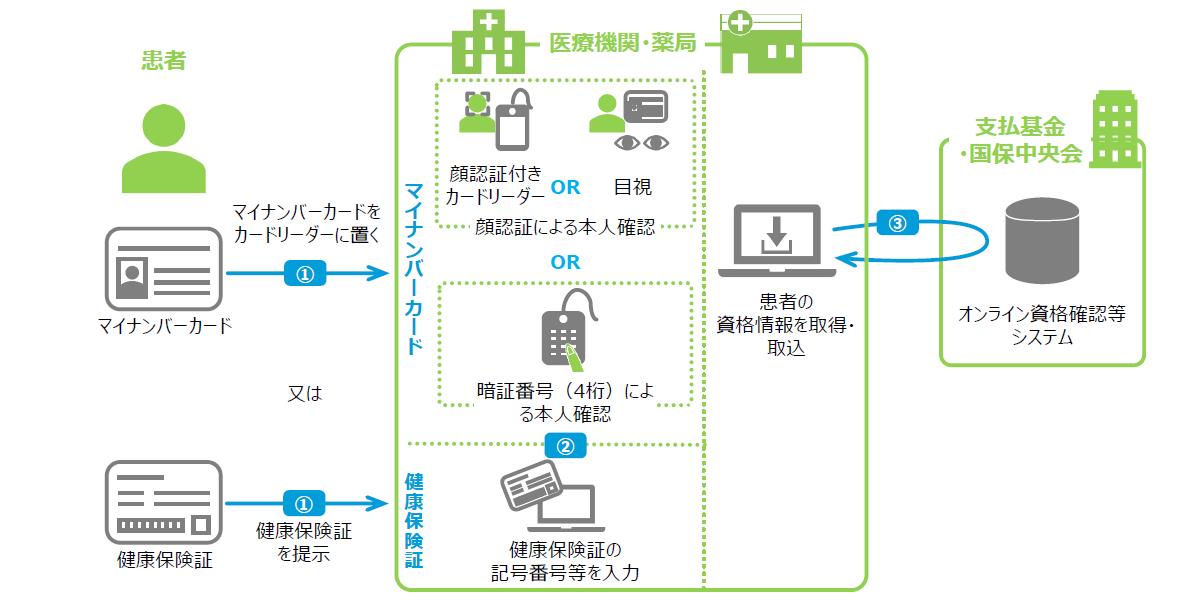

オンライン資格確認システムは,従来の健康保険証による受診にも対応しています。

窓口で患者が健康保険証を提示し,受付でシステムに健康保険証の記号番号等,最小限の入力をすると,オンライン資格システム等により患者の資格情報を取得・取込できます。

マイナンバーカードを忘れたという患者にはどう対応したらよいでしょうか?

健康保険証を持っていれば,健康保険証によるオンライン資格確認が可能です。健康保険証も持参していない場合は,保険証がない場合の取扱いと同様になります。

オンライン資格確認システムでは,マイナンバーカードを窓口でどのように使用するのですか?

患者が持参したマイナンバーカードを患者自身にカードリーダーにおいてもらい,顔認証システムや目視による本人確認,または4桁の暗証番号を患者に入力してもらって本人確認を行います。認証が済むと,窓口のパソコン上には患者の氏名,生年月日,被保険者番号などの情報が自動で取り込まれ,患者の最新の保険資格がその場で確認できるようになります。

マイナンバーカードを持っている患者はすべてオンライン資格確認システムを使用できるということですか?

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには,あらかじめ患者がマイナポータルで初回登録をすることが必要です。なお,初回登録をしていない患者が受診した場合でも,医療機関の窓口で,顔認証付きカードリーダーによる認証または暗証番号による認証を行うことで,初回登録ができます。

医療機関で12桁のマイナンバーを扱いますか?

マイナンバーを取り扱うことはありません。オンライン資格確認では,マイナンバーではなく,マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

マイナンバーカードを受付で預かるような場面はあるのでしょうか?

オンライン資格確認では,窓口でマイナンバーカードを預かることはありません。

患者自身に,顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダーに置いてもらう,汎用カードリーダーの場合はカードリーダーにかざすとともに受付職員に見せてもらいます。

本人自身でマイナンバーカードを使用できないような患者はどうしたらよいでしょうか?

小さな子どもなど,患者自身でカードリーダーによる認証手続きを行えない場合には,保護者の方が代わりに暗証番号を入力し,手続きを行うことができます。また,顔認証は目視により受付で行うことも可能です。

マイナンバーで資格認証を行う患者と保険証の患者で,受付の列を別にする必要があると思うのですが,受付順番の管理機能はあるのでしょうか?

そういった機能は搭載されていません。

当面は,オンライン資格確認システムの導入予定がないのですが,当院にマイナンバーカードを持って受診された患者にはどう対応すればよいですか?

新患の場合,資格確認ができないため,いったんは自費での請求となります。再診時に関しては,各医療機関で運用を決めていただくのがよいでしょう。

本人確認を行った結果,患者が保険資格を喪失しているとわかった患者にはどう対処したらよいですか?

患者が保険資格を喪失している場合,受付のパソコンには資格喪失の通知と資格の最終有効期限が表示されます。その場で資格喪失が確認できますので,無資格受診を防止できます。

患者にとって何かご案内できるメリットはありますか?

オンライン資格確認システムは限度額適用認定証等と連携しています。これまで限度額適用認定証等は,加入者である患者が保険者へ必要となった際に申請を行わなければ発行されませんでしたが,オンライン資格確認の導入で,加入者(患者)から保険者への申請がなくても,限度額情報を取得できるため,加入者(患者)は限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。

限度額適用認定証:70歳未満の患者が,医療費が高額になりそうな場合,事前に手続きを行ったうえで健康保険限度額適用認定証と保険証を保険医療機関に提示すると,1カ月分の医療費が自己負担限度額までとなる。

資格確認端末と同じ端末を使ってレセプトオンライン請求もできますか?

資格確認とオンライン請求は,同じ端末にそれぞれのソフトウェアを入れて使用することが可能です。

オンライン資格確認システムは窓口以外の医療機関業務に関係するのですか?

マイナンバーカードを持った患者については,本人が許諾すれば,レセプト情報をもとにした3年分の薬剤情報と,5年分の特定健診情報が確認できるようになります(2021年10月~)。医師等は患者が診察室に入室する前にこれらの情報を照会・確認でき,各情報を閲覧しながら診察を行うこともできます。

これらの情報提供の許諾については,窓口でのマイナンバーカードの認証に引き続き,患者自身が提供するかどうかを選択できるように選択画面がセットされています。また,災害時には,特別措置としてマイナンバーカードによる本人確認ができなくても,薬剤情報・特定健診情報の閲覧ができます。

健康保険証で受診した場合でも,薬剤情報等の閲覧に同意することはできますか?

マイナンバーカードが必要なので,健康保険証で受診の場合,このサービスは受けられません。

患者が薬剤情報などの閲覧に同意したあとで,やはり取りやめたいと申し出た場合,取下げは可能ですか。また,「部分閲覧なら同意する」という場合はどうなるでしょうか?

同意後の取り消しはできません。ただし,同意後の医療機関側での閲覧には,24時間という時間制限が設けられています。また,医療機関や受診日を限定して,閲覧可能とすることはできません。