- 2020年の診療報酬改定でオンライン診療を評価する項目は拡充されたが,対面診療が原則

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う時限的・特例的な対応として,大幅に規制緩和

- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」でセキュリティ等が定められている

1 オンライン診療とは

(以下の出典:『月刊/保険診療』2020年8月号特集)

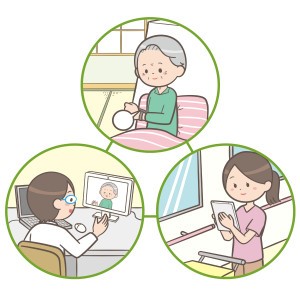

厚生労働省が2018年3月に公表(2019年7月に一部改訂)した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「指針」)のなかで,オンライン診療は「遠隔医療のうち,医師-患者間において,情報通信機器を通して,患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を,リアルタイムにより行う行為」と位置付けられています。

2020年の診療報酬改定でオンライン診療を評価する項目は拡充され,オンライン診療料,特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合),オンライン在宅管理料,精神科オンライン在宅管理料などが該当するようになりましたが,あくまでも対面診療が原則とされています。

しかし,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う時限的・特例的な対応として,厚生労働省は2020年4月10日付の事務連絡で,①初診からオンライン診療を行うことを認める,②慢性疾患等を有する定期受診患者であれば対象疾患を問わない――など,大幅な規制緩和を行いました。待合室での二次感染防止や,患者から医師への感染防止などの効果を期待しての措置だと考えられます。

これを機に,オンライン診療の導入を検討する医療機関が増えていると思いますが,実際にどのようにして導入すればよいのでしょうか。そして,どのような点が課題となるのでしょうか。

2 オンライン診療の導入

2.1 施設基準の届出

オンライン診療料の算定に当たっては,地方厚生(支)局長に「基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7)」と「オンライン診療料に係る届出書添付書類(様式2の5)」を提出する必要があります。

特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合),オンライン在宅管理料,精神科オンライン在宅管理料は,オンライン診療料に係る届出を行っている必要があります。

2.2 診療環境の整備

まずはハード面の準備が必要です。「情報通信機器」とは,具体的にはスマートフォン,パソコン,タブレットなどが該当します。カメラやマイクが内蔵されていない場合には,別途接続する必要があります。加えて,インターネット環境も必要です。

ソフト面では,オンライン診療システムやビデオ通話システムの導入が必要です。「指針」では,オンライン診療システム(オンライン診療で使用されることを念頭に作成された視覚および聴覚を用いる情報通信機器のシステム)と汎用サービス(オンライン診療に限らず広く用いられるサービスであって,視覚および聴覚を用いる情報通信機器のシステムを使用するもの)の2つに分類しています。

2.3 オンライン診療システムの種類と機能

厚生労働省が行った「平成30年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和元年度調査)」(以下「特別調査」)によると,1281施設がオンライン診療料を届け出ています。回答のあった施設のうち,「オンライン診療に特化したシステム」を導入している病院は55.6%,診療所は85.3%でした。

実際にどのようなシステムが使われているのかを見てみましょう。東京都医師会の「医療IT化に関する調査 平成29年度 結果」では,オンライン診療で利用しているサービスについてのアンケート結果が公表されています。利用率の高い製品のトップ5は,CLINICS(44.4%),curon(33.3%),ポケットドクター(4.0%),スピンシェル(2.0%),YaDoc(1.0%)となっています。

主なオンライン診療専用アプリ

これらのシステムは,来院したときと同様の「受付・問診→診療→支払い」という一連の業務の流れを念頭に置いて開発されています。そのため,音声・映像のやり取り以外にも,電子カルテや予約システムとの連携,患者のバイタルデータとの連携,オンライン問診,チャットなど,製品ごとに様々な機能が付いています。

自院だけではなく,患者の利便性も重要です。着目点としては,患者の金銭負担の有無,対応している情報通信機器の種類,アプリのダウンロードなど設定の手間,決済方法の種類などが挙げられると思います。

これらを総合して,自院の目指す診療に近いものを選ぶとよいでしょう。

2.4 汎用サービスの種類

「特別調査」に回答した施設のうち,「オンライン診療や医療系のコミュニケーションに特化しないシステム」を導入している病院は22.2%,診療所は12.8%でした。これらの医療機関では,一般的なビデオ通話サービスやオンライン会議サービスを利用していると考えられます。

一例として,LINE,Skype,FaceTime,Zoom,Wherebyなどが挙げられます。また,LINE WORKS(ビジネス版LINE)では,4月23日から全国の医療機関を対象にサービスの無償提供を開始し,利用手順をブログで紹介しています。機能や導入している医療機関の事例を見比べて,自院に合ったサービスを検討する必要があります。

3 オンライン診療のメリット,デメリット

3.1 患者が感じていること

「特別調査」では,実際にオンライン診療を受けたことがある患者へのアンケートも行っています。

オンライン診療に関する患者アンケートの結果

対面診療と比べると,多くの患者が受診時間帯,待ち時間についてメリットを感じていることがわかりました。また,自由回答では「待合室で待っていられない認知症患者に対応する苦労がなくなった」などの意見もありました。

一方,「十分な診察を受けられないと感じた」が14.9%,「十分なコミュニケーションを取れないと感じた」が10.3%と,デメリットを感じている患者も一定数いることがわかりました。いくら便利になっても,医療の質が落ちては本末転倒です。「そう思わない」と答えた患者のほうが多いとはいえ,診療の仕方に工夫が必要でしょう。例えば皮膚科領域では,画面を通すとどうしても患部が見えにくくなります。このような場合,画面共有機能を用いて「この部分をアップで映してください」と指示する,ファイルの送受信機能を用いて高解像度の写真を送ってもらう,などの対策が考えられます。

また,「映像が遅れる・声が途切れる等によりスムーズに進まなかった」が16.1%,「機器や診療システムの使い方が難しかった」が14.9%と,システム側の課題も浮き彫りになりました。メーカー側でも改良を重ねていると思いますが,医療機関側でも,使用方法の説明などのサポートをしていく必要があるのではないでしょうか。

3.2 セキュリティの課題

診療行為以外では,セキュリティ面が大きな課題となるでしょう。「指針」では,医師が行うべき対策を定めています。オンライン診療システムと汎用サービスの共通事項が10個あり,これに加えて,汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項が6個あります。汎用サービスはオンライン診療に特化していない分,医療機関側が注意すべき事項が多いということになります。どれだけ誠実に診療を行っていても,ひとたび情報漏洩が起これば信用は地に落ちてしまいますから,セキュリティには特に気を配る必要があります。

| オンライン診療システムと汎用サービスの共通事項 | 汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事項 |

|

|

| ※1 多要素認証:アクセス権限を得るために本人確認をする際,①生体情報,②所持情報(ICカード,情報通信機器など),③知識情報(パスワード,秘密の質問など)――のなかから複数の種類の要素をユーザーに要求する認証方式。 ※2 PHR:Personal Health Recordの略称。患者自身の医療・健康情報を収集し,一元的に保存する仕組み。 | |

3.3 有効性・安全性を見極める

当初はオンライン診療で大丈夫だと判断した患者であっても,状態は日々変化します。十分な診療ができているかを定期的に評価し,状況が変わった場合はすぐに対面診療に切り替える必要があります。

患者は「オンライン診療のほうが便利だったのに…」と思うかもしれません。しかし,何より大事なのは,効果的で安全な治療を行うことです。患者にはあらかじめ,オンライン診療には限界があることや,状況次第で対面診療に切り替えることなどを説明しておき,受診が途切れないようにしましょう。

4 オンライン診療Q&A

(以下の出典:『月刊/保険診療』2018年10月号特集Part1)

日本では医師法20条において医師の無診察治療などの禁止が明記されています。

しかし,インターネットの発展によって,患者と直接対面しなくてもビデオ電話ができる技術革新が起こったことを受け,1997年12月に当時の厚生省の健康政策局長が,「あくまでも直接の対面診療を補完するものとして行うべきもの」としながら,「遠隔診療を行うことは直ちに医師法20条等に抵触するものでない」ことを明確化した通知(平成9年通知)を発出しました。――これが日本におけるオンライン診療(遠隔診療)の幕開けと言ってもよいでしょう。

それ以降,通知や事務連絡などで対象となる疾患や地域などの要件の明確化が行われながら発展してきました。

オンライン診療では患者が病院に行かなくても受診できるので,移動や待ち時間の削減というメリットがあり,また医師にとっても在宅診療での移動時間の削減などのメリットが考えられています。

そのほかにも,電話での診察(電話再診)に比べると,画面越しに顔色や皮膚の状態などを確認できるので適切な判断をくだせる,また,訪問診療を行っている患者に対して,往診に行くかどうかの判断がしやすくなる――などのメリットも考えられます。

一方,デメリットとしては,患者さんを触診したり臭いを感じたりできないため,対面診療と比べて診療でできることが限定されること,医師,患者それぞれに必要な機材をそろえるためのコストがかかること,機材やアプリを使用するときのむずかしさなど――が考えられます。

医師,患者両方で,オンライン診療を行うための情報通信機器が必要となります。そして,オンライン診療においては情報セキュリティ対策が必要になり,医療情報システムとの接続を行わない場合と接続を行う場合で大きく分けられています。

〈情報通信機器が医療情報システムと接続していない場合〉

患者は個人のスマ―トフォンを使用することができます。一方,医師側は,専用端末を使うことが望ましいですが,自己所有の端末を活用する場合は不正アクセス等の対策運用規則を作ることが求められています。またネットワークに関しては適切な認証や通信の暗号化が必要です。

〈情報通信機器が医療情報システムと接続している場合〉

医療情報安全管理関連ガイドラインに沿った対策を行う必要があります。

医療情報を保存するシステムへの不正侵入防止対策を講じたり,医師個人所有の端末の業務使用(BYOD)については,原則禁止であったり,法的保存義務のある医療情報を保存するサーバーを国内法が及ぶ範囲に設置することなどが留意事項として挙げられています。

①患者のなりすまし,②コスト,③診療の限定――といったリスクがあります。

また,患者に対してオンライン診療でできることとできないことを十分に説明する必要性や,患者さんがオンライン診療の機器やアプリなどを使えない場合などに適切な対応を講じる必要があります。

「診療行為に関する事項」として,以下が挙げられます。

②診療計画を策定する

③患者が医師の免許確認を行える環境を整える

④オンライン診療による処方は可能だが,オンライン診療を行っている疾患とは異なる疾患に対して新たに医薬品の処方を行う場合は,直接の対面診療に基づき行う

⑤患者の情報について十分に必要な情報が得られていると判断できない場合は速やかにオンライン診療を中止し,直接の対面診療を行う

また,「オンライン診療の提供体制に関する事項」に関しては以下が挙げられます。

②患者が速やかにアクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと

③患者がオンライン診療を受ける場所は対面診療が行われる場合と同程度に清潔かつ安全であること

院内処方を行っている病院では,オンラインでの診察後,患者宅に薬を送るという方法が用いられています。

院外処方の場合は,患者宅に処方箋の原本を郵送等で送ることになります。それを受け取った後は,通常の対面診療と同様に,患者が,その処方箋を自宅や職場の最寄りの調剤薬局に持って行き,薬を購入するという流れです。

なお現在,服薬指導までも含めた一貫したオンライン診療が進められており,特区においてはオンラインでの服薬指導も始まっています。

電子カルテが備えるべき基本的な要件(真正性,見読性,保存性)から,病院情報システムに蓄えられた個人情報を守るための備え,さらには他医療機関等と個人情報を共有する際に安全に情報通信を行うための方法等をまとめた資料です。厚生労働省のホームページで常に最新版が提供されています。

「ガイドライン」なので必ずしも守らなくてもよいと考えておられるかもしれませんが,ガイドラインに準拠した体制を取っていることは,「診療録管理体制加算」の算定要件となっており,「診療録管理体制加算」を算定していないと,「データ提出加算」,ひいては急性期一般入院基本料を算定できなくなってしまいます。同ガイドラインへの準拠は,保険医療機関にとってほぼ必須であることに注意してください。

「保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末」でなければ,すなわち,電子カルテと独立したパソコンを使って行うのならば,問題ありません。

もしも電子カルテの端末を用いるのならば,利用するシステムが「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠しているかどうかを確認する必要があります。厚生労働省が示している「オンライン診療の適切な実施に関する指針」にこのような場合のネットワークの「例」が示されていますので,参考にしてください。

組織のなかにサーバ室などを設けてデータをそこに保管するような情報システムを「オンプレミス型」,データセンターやクラウドシステム等にデータを預けるような情報システムを「クラウド型」と呼びます。情報技術者の常識では,多くの場合,クラウド型のほうがオンプレミス型よりも安全だと考えられています。医療機関の場合は特にそうだと筆者は考えます。

厚生労働省は2015年6月1日付の通知「個人情報の適切な取扱に係る基幹システムのセキュリティ対策の強化について」において,個人情報を扱う「基幹系ネットワーク」を,インターネットに接続された「情報系ネットワーク」から物理的に切り離すことを推奨していますが,情報技術者の視点から見ると,あまり好ましい対策ではありません。オンライン診療が始まり,EHR※などが一般的になるなか,基幹系ネットワークを物理的に情報系ネットワークから切り離し続けておくことなどほぼ不可能だからです。そもそも,基幹系ネットワーク自身や医療機器のリモートメンテナンスも不可能になってしまうので,なにがしかの情報セキュリティ上のトラブルが発生したときに,対策が大幅に遅れてしまいます。情報セキュリティ対策でも「早期発見・早期治療」が最も重要ですから,これでは基本に逆行してしまいます。

多くの医療機関にとって,自院の電子カルテシステムや情報ネットワークを24時間365日監視する要員を確保することは不可能です。安全確保のためには,遠隔地からネットワークを経由して監視を行う「リモート監視」サービスを受けることになりますが,病院情報システムや基幹系ネットワークの構成は,医療機関ごとに異なるので,監視する側の企業にとっても、そのすべてを適切に監視するのは至難の業です。何よりもセキュリティインシデントが起きた際,攻撃者にリモート監視のネットワークなどを切断されてしまえば,発見も治療もできなくなってしまいます。

一方,クラウド型システムにしておけば,守るべきデータはデータを預かっている企業側の手元にあるので,早急に対策を取ることが可能になります。したがって,自ら情報管理をできる人的・技術的資源を抱えていない多くの医療機関にとっては,クラウド型のほうがむしろ安全になるのです。

もちろん,クラウドに預けておけば何でも安全というわけではありません。適切なデータ管理を行っている事業者を選定し,きちんとした契約を交わす必要があります。また,クラウドサービスと自院との間で個人情報をやりとりする回線については,VPN(Virtual Private Network : 仮想専用線)技術などを用いて適切に暗号化して守っておく必要があります。

ではどのような事業者を選定すればよいのでしょうか。2018年7月末に総務省は,「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン(第1版)」を発出しています。少なくともこのガイドラインに準拠していることを明確に謳っている事業者を選定することが必須でしょう。

※ EHR:Electronic Health Record。複数機関の電子カルテなどに蓄えられた情報を1カ所に集め,1人の一生涯の電子カルテを保管するようなシステム